Projet 2024-2025

Le consentement

L’EREARA propose aux lycéens de réfléchir au consentement.

L’EREARA c’est l’Espace de Réflexion Éthique régional Auvergne Rhône-Alpes.

Les missions de l’EREARA se déclinent en référence à 6 axes principaux :

Partage des connaissances.

Formation universitaire,

Documentation,

Organisation de rencontres et d’échanges interdisciplinaires,

Activités d’observatoire régional ou interrégional des pratiques éthiques inhérentes aux sciences de la vie et de la santé,

Organisation de débats publics

Marie-Charlotte Garin, députée de la troisième circonscription du Rhône, vous parle du projet :

Un article du Progrès

Les contributions des élèves

Contribution 1

Le club Podcast du lycée vous présente son épisode spécial « Consentement »

Marie-Charlotte Garin et la tasse de thé.

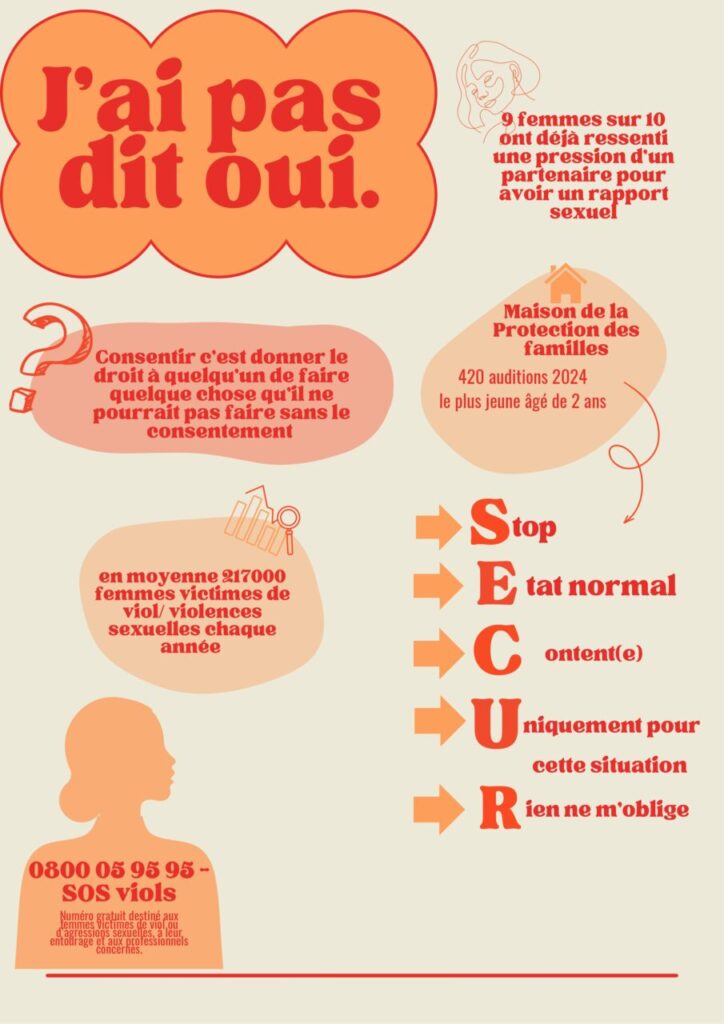

Une affiche réalisée par les élèves pour sensibiliser autour du consentement

Contribution 2

Des discours écrits par les élèves

DISCOURS 1 – Le consentement n’a-t-il sa place que dans une démocratie ?

Le 20 novembre dernier, la proposition de loi visant à inscrire clairement le consentement dans la définition pénale du viol a d’abord été rejetée, puis finalement acceptée. Ce revirement illustre combien les lois doivent s’adapter à l’évolution de la société, et combien la notion de consentement occupe désormais une place centrale dans nos débats publics.

Pourtant, cette idée du consentement, que l’on croit parfois évidente, est le fruit d’une longue construction historique, entamée dès l’Antiquité, et loin d’être achevée aujourd’hui. Le consentement continue de soulever des débats, de s’adapter à des sociétés en perpétuelle mutation. Mais dans quel contexte s’inscrit réellement cette notion ? Est-elle universelle, applicable à toutes les sociétés et tous les systèmes politiques ? Ou bien est-elle intimement liée à la démocratie, qui favoriserait son développement ? Autrement dit : le consentement peut-il exister sans démocratie ?

Avant de répondre, il faut déjà poser une base claire : qu’est-ce que le consentement ? Selon Le Robert, il s’agit de l’acquiescement donné à un projet, la décision de ne pas s’y opposer. C’est un choix libre et volontaire, une adhésion consciente à une proposition. Dans nos sociétés démocratiques, le consentement est devenu un principe structurant : dans la santé (consentement éclairé), le numérique (RGPD), le droit des contrats ou encore les relations intimes, il est la condition de la légitimité et du respect de l’individu.

Mais cette centralité du consentement est-elle universelle ?

Dans les régimes démocratiques, le consentement est institutionnalisé : il s’exprime par le vote, les débats publics, les référendums, la participation citoyenne. Les citoyens choisissent librement leurs représentants et peuvent contester, manifester, changer de dirigeants. La légitimité du pouvoir repose sur l’adhésion volontaire du peuple, renouvelée à intervalles réguliers.

À l’inverse, dans les régimes non démocratiques – autoritaires ou totalitaires – le consentement véritable est largement absent. Ici, le pouvoir se concentre entre les mains d’un individu ou d’un parti sans contre-pouvoirs. Les élections, si elles existent, sont souvent truquées ou purement symboliques. La répression, la censure et la propagande remplacent l’expression libre du consentement. Les citoyens subissent le pouvoir sans pouvoir s’y opposer légalement ni retirer leur accord. Dans ces contextes, le consentement n’est qu’une illusion, entretenue par la peur ou l’absence d’alternative réelle. On parle alors d’« adhésion de façade » ou d’illusion du consentement, qui ne repose pas sur un choix libre et éclairé, mais sur la contrainte ou la manipulation.

Qu’en est-il hors de la sphère démocratique occidentale ?

Il existe des exceptions notables : dans de nombreuses sociétés autochtones, le consentement n’est pas seulement reconnu, il est un principe structurant. Le « consentement préalable, libre et éclairé » (CPLE) est central dans la gestion des terres, des ressources et des projets impactant la communauté. Ce droit, reconnu par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, impose que toute décision majeure soit prise avec l’accord explicite, informé et sans pression des communautés concernées. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, les terres coutumières ne peuvent être cédées ou exploitées sans l’accord des organes coutumiers de la tribu. Ce consentement collectif est une forme de démocratie participative propre à ces sociétés, bien qu’il reste souvent menacé ou bafoué dans la pratique.

On constate donc, en synthèse, que la démocratie offre un terrain particulièrement favorable au développement et à l’institutionnalisation du consentement, grâce à ses mécanismes de participation, de débat et de contrôle du pouvoir. Hors du cadre démocratique, le consentement véritable est rare, souvent inexistant ou manipulé, remplacé par la contrainte, la propagande ou la répression. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne devrait pas exister, c’est un droit fondamental des individus. Les sociétés autochtones font figure d’exception, en érigeant le consentement collectif en principe fondamental, reconnu par le droit international, même si sa mise en œuvre reste difficile et contestée.

Finalement, le consentement n’est pas une notion universelle, ni dans sa forme, ni dans son application. Il est profondément lié au contexte politique, social et culturel. Si la démocratie en permet l’expression la plus aboutie, certaines sociétés non démocratiques, notamment autochtones, en font aussi un pilier de leur organisation. Mais partout, sa fragilité demeure : il reste à défendre, à adapter, à faire progresser, pour qu’il ne soit jamais une simple illusion, mais un véritable choix libre et éclairé.

Vichiradany I, Marine Keravec, Floryne Morand

DISCOURS 2 – La famille peut-elle influencer notre consentement ?

Lecteur 1 :

Bonsoir à tous ! Aujourd’hui, nous allons aborder une question qui touche beaucoup de personnes : l’influence de la famille sur nos choix et, en particulier, sur notre consentement. Depuis toujours, la famille joue un rôle fondamental dans notre éducation, notre développement personnel, et même dans nos décisions de vie. Elle nous guide, nous soutient, et parfois, elle décide à notre place. Mais jusqu’où cette influence est-elle légitime, et à partir d’où commence la violation de notre liberté, de notre consentement ?

Lecteur 2 :

En effet, la famille est souvent perçue comme protectrice, mais cette protection peut parfois se transformer en une forme de contrôle excessif, notamment sur nos choix et notre consentement. Par exemple, lorsqu’on est mineur, il est normal que nos parents aient un droit de regard sur nos décisions, mais qu’en est-il du moment où nous devenons adultes ? À partir de quel moment avons-nous le droit de décider par nous-mêmes, sans l’influence, voire l’ingérence, de nos parents ?

Lecteur 1 :

L’histoire nous montre que la place de l’enfant dans la famille a beaucoup évolué. Dans l’Antiquité, par exemple, la situation était très différente. À l’époque de l’Empire romain, le père, le pater familias, avait un pouvoir absolu sur ses enfants. L’enfant, en quelque sorte, n’avait aucun droit sur son propre destin. C’est lui qui décidait si l’enfant vivait ou mourrait. Et bien sûr, le consentement de l’enfant n’était même pas envisagé.

Lecteur 2 :

Et il faut bien voir que, avec les siècles, cette vision a changé. Au XIXe siècle, avec la révolution des idées et des droits de l’Homme, on commence à concevoir l’enfant comme un être à part entière, capable de se développer, de penser et d’avoir des désirs propres. La question du consentement de l’enfant, bien que récente, devient alors plus pertinente. Mais la réalité, aujourd’hui, est que les enfants, en tant que mineurs, sont toujours considérés comme des « incapables » juridiques. Ils ne peuvent pas prendre de décisions importantes par eux-mêmes, et c’est là que les parents jouent un rôle primordial : celui d’assurer leur protection et de prendre des décisions pour eux.

Lecteur 1 :

Cependant, il faut faire attention ! Cela ne veut pas dire que les parents peuvent tout faire. L’autorité parentale, telle qu’elle est définie par la loi, doit toujours être exercée dans l’intérêt de l’enfant. C’est ce que précise l’article 371-1 du Code Civil. Autrement dit, les parents doivent être là pour guider, protéger, et veiller au bien-être de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas abuser de leur autorité. Ils ont un devoir d’écoute, et leur influence ne doit pas devenir oppressante.

Lecteur 2 :

C’est là que le consentement entre en jeu. Le consentement de l’enfant, même s’il n’est pas toujours respecté de manière absolue, doit être pris en compte dans de nombreux cas. Par exemple, si un enfant a plus de 13 ans, son consentement est requis pour certains actes importants, comme l’ajout de son nom à celui de ses parents. Cela montre qu’il existe des situations où l’avis de l’enfant est pris au sérieux, même si ce n’est pas toujours contraignant.

Lecteur 1 :

Mais encore une fois, ce n’est pas dans tous les domaines. Prenons l’exemple de la santé : si un enfant doit subir une opération, il peut être consulté, mais c’est souvent la décision des parents qui prévaut. C’est ce qu’on appelle l’autorité parentale. Les parents doivent toujours s’assurer de la sécurité de l’enfant, mais cela soulève la question de savoir si, parfois, leur influence n’interfère pas avec la liberté de l’enfant de décider pour lui-même.

Lecteur 2 :

La famille, en exerçant son autorité, influence nécessairement les choix de l’enfant. Et même après que l’enfant devienne majeur, la famille peut encore avoir une forte influence sur lui, en raison des valeurs transmises au fil des années. L’enfant, même devenu adulte, peut se retrouver sous l’influence de ses parents dans ses décisions importantes. Cela soulève la question : jusqu’à quel point cette influence doit-elle persister ?

Lecteur 1 :

Quand un enfant devient majeur, il acquiert ses droits et sa liberté individuelle. Il n’est plus sous l’autorité parentale. Il peut décider de sa vie, de ses relations, de son travail, de ses croyances. Et c’est là que le consentement prend tout son sens : un adulte a le droit de donner ou de refuser son consentement sans avoir à subir de pression de la part de sa famille. C’est une reconnaissance de son autonomie, de son droit à faire des choix pour lui-même.

Lecteur 2 :

Mais il est important de souligner que cette influence familiale, même après la majorité, n’est pas toujours négative. Bien sûr, les parents peuvent vouloir le meilleur pour leur enfant, mais il est essentiel que cet amour et cette protection ne se transforment pas en pression ou en contrôle. À un moment donné, les parents doivent accepter que l’enfant prenne ses propres décisions, même si elles sont différentes de celles qu’ils auraient choisies.

Lecteur 1 :

Et cela nous ramène à la question fondamentale : le consentement. Ce droit de dire « oui » ou « non », ce droit de choisir pour soi-même. Et bien que l’enfant, en tant que mineur, soit sous la responsabilité de ses parents, il doit être écouté. Ses désirs, ses opinions, ses besoins doivent être respectés, dans la mesure où il est capable de les exprimer et dans la mesure où il comprend ce à quoi il consent. Et c’est là qu’il y a parfois un décalage : trop souvent, l’enfant est écouté, mais son consentement n’est pas véritablement pris en compte. Il faut évoluer dans cette direction.

Lecteur 2 :

L’enfant, bien qu’il soit sous l’autorité de ses parents, doit pouvoir exprimer son consentement et se faire entendre. Cela fait partie de son développement en tant qu’individu, en tant que futur adulte. Et plus tôt ses droits de consentir seront respectés, plus il sera préparé à prendre des décisions éclairées une fois adulte.

Lecteur 1 :

En conclusion, la famille joue un rôle essentiel dans la formation de l’individu. La famille doit apprendre à l’enfant qu’il peut donner ou non son consentement. Mais cette influence doit être guidée par le respect de l’enfant et de son consentement. Car, même s’il est sous l’autorité parentale, l’enfant est un individu avec des droits, un être humain qui mérite de voir ses choix respectés, dans la mesure du possible. Et quand il devient adulte, il doit être libre de ses décisions, sans interférence, même de la part de sa propre famille.

Lecteur 2 :

Il est donc crucial de repérer les limites de cette influence familiale. Il ne faut jamais tomber dans l’abus, qu’il soit physique, psychologique ou émotionnel. Respecter le consentement, c’est respecter l’enfant, le futur adulte, et garantir un développement sain et équilibré.

Juliette Benavente-Zerquera, Thomas Fizames

DISCOURS 3 – Peut-on encore parler de consentement en prison ?

| Bonjour à tous ! Dans notre groupe, nous nous sommes intéressé au consentement en prison. Aujourd’hui, dans nos sociétés démocratiques, les droits fondamentaux sont censés s’appliquer à tous… même à ceux qui ont commis des délits ou des crimes, et qui sont alors privés de liberté. Mais, vous le devinez, avec le thème de la soirée, une question se pose : est-ce qu’un prisonnier a encore le droit au consentement ? Peut t-il librement consentir ? À première vue, on pourrait penser que non, puisque par définition, un détenu est contraint par le système carcéral. Il n’a choisi ni d’être là, ni les règles qu’on lui impose. Et pourtant, le consentement, qui est le fait d’accepter librement une situation ou une décision, est un principe clé dans une société fondée sur le respect de la dignité humaine. Nous allons donc voir les deux visions de cette question puis une entente possible entre celle-ci. Dans un premier temps. Il faut commencer par dire les choses clairement : le consentement en prison est une notion très fragile. Le détenu est enfermé, placé sous autorité constante, et dépendant du système pour presque tout : se nourrir, se soigner, communiquer avec l’extérieur. Dès l’entrée en prison, la privation de liberté est imposée. La détention est alors une contrainte absolue. Au sein de la prison, les décisions sont rarement libres. Par exemple, lorsqu’un détenu doit choisir s’il accepte un traitement médical ou non, peut-on vraiment dire qu’il est libre ? Pas toujours. S’il refuse, il peut se voir refuser d’autres droits, être déplacé, ou subir des pressions. Un autre exemple : la participation à des programmes de réinsertion ou à des essais cliniques. Le détenu peut être incité à accepter pour avoir de meilleures conditions. Ce n’est pas un choix libre, c’est un consentement sous influence, qui remet en cause la sincérité de la décision. En prison, les rapports de pouvoir sont trop déséquilibrés pour garantir un consentement authentique. Le détenu vit avec l’idée que tout refus peut lui coûter cher, même si on lui dit officiellement qu’il a le choix. Cependant, malgré cette réalité difficile, on ne peut pas dire que le prisonnier soit totalement dépossédé de sa volonté. Il existe des domaines où son consentement est reconnu. De ce fait, il peut refuser une visite familiale, ou ne pas vouloir travailler. Il n’est pas obligé de participer à certaines activités, ni d’adhérer à un programme de réinsertion s’il ne le souhaite pas. Dans le domaine médical, s’il est malade, il a les mêmes droits que n’importe quel patient. Il garde donc un droit de regard sur son corps, ce qui est fondamental. Les textes internationaux, comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, garantissent aussi le respect de la dignité humaine, ce qui inclut la liberté de choix. Même en prison, l’individu reste un citoyen, une personne à part entière. Mais comme dit au paravent ces espaces de liberté restent marginaux, et souvent conditionnés par les règles de la détention. ⸻ Nous pouvons maintenant essayer de trouver une entente possible entre ces deux aspects. Alors, que faire ? Faut-il considérer que les prisonniers n’ont plus le droit au consentement ? Ce serait contraire à nos valeurs. En effet, dans le cadre carcéral, le consentement doit être protégé, surveillé et garanti. Une des solutions serait de mettre en place des instances indépendantes dans les prisons, pour veiller au respect du consentement des détenus, en particulier pour tout ce qui touche au corps, à la santé, ou à la vie personnelle. On pourrait également faciliter l’accès à un accompagnement juridique ou médical extérieur à la prison, pour que les détenus soient mieux informés sur leurs droits et sur leurs choix possibles. Enfin, il faudrait assurer une transparence totale des procédures dans les prisons, pour éviter tout abus de pouvoir ou toute manipulation. Cela permettrait de trouver un juste équilibre entre l’autorité de l’État et le respect de la dignité humaine. Nous pouvons alors en conclure que le droit au consentement en prison ne disparaît pas, mais il est fragilisé par le contexte même de la détention. Il doit donc être encadré avec encore plus de rigueur que dans le reste de la société. Il faut respecter les droits de ceux qui ont été punis, sans pour autant négliger les principes de justice et d’éthique. Merci pour votre écoute ! Violette Jacob, Julia Loup |

Discours 4 : La notion de consentement

Mesdames, Messieurs,

Le consentement.

Cette notion, qui semble bouleverser nos sociétés actuelles, est un sujet complexe, lourd et omniprésent, souvent polémique, souvent incompris, souvent oublié.

Car si l’on pense au consentement lorsque l’on parle du procès de Gérard Depardieu ou des affaires Bétharram, il faut néanmoins y penser lorsque l’on s’inscrit sur un réseau social, ou encore dans l’héritage de culture, de croyance, de religion.

Consentir, est-ce seulement dire oui ? Peut-on refuser de consentir ?

Il faudrait écrire un livre pour expliquer ce qu’est le consentement, ainsi que tous ses domaines d’actions, voyez donc ce discours comme une synthétisation de ce livre dans ses notions les plus globales, vécue par une adolescente, bercée par cette notion depuis petite.

Tout d’abord, il semble indispensable de définir ce consentement : on parle de consentement LIBRE ET ÉCLAIRE : libre, c’est-à-dire en l’absence de contrainte, l’expression d’un choix libre et volontaire pour toutes les personnes concernées, et éclairé, c’est-à-dire précédé par une information, pour qu’un individu prenne la décision de consentir ou non en toutes connaissances de cause.

Ce consentement libre et éclairé est au cœur de problématiques actuelles, et c’est ce dont je vais parler maintenant.

Le Code Pénal a pour but de protéger chaque individu, et plus spécifiquement les personnes vulnérables, de tout abus frauduleux de consentement. Cependant, on nous parle ici de mineurs, de personnes malades, infirmes, déficientes. Mais qu’en est-il des personnes qui ne rentrent dans aucune de ces cases ? Le droit embrasse-t-il réellement toutes les situations, si diverses puissent-elles être ?

Car l’on demandera toujours à une victime auditionnée pour viol si elle a bel et bien dit non, mais est-ce réellement la seule manière d’exprimer son non-consentement ? Et bien techniquement en droit, oui. Pour que la définition précise soit connue de toutes et tous, je me permets de vous la donner :

selon l’article 222-23 du Code Pénal, il s’agit de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Retenez bien ces 4 termes : violence, contrainte, menace, surprise.

Ainsi, la question du gendarme qui dira à cette victime « Vous-êtes sûre que vous avez bien dit non, que vous lui avez dit d’arrêter ? » semble quelque peu dérisoire au vu de la définition.

Car imaginez-vous choqué, abasourdi, menacé ou surpris : oserez-vous seulement dire non ? Et même si vous le vouliez, en seriez-vous capable physiquement ?

C’est donc toute la subtilité du droit.

En effet, voyez-vous Madame Gisèle Pelicot en face d’un juge ou d’un gendarme qui lui demanderait si elle a bien dit non aux 51 hommes ayant souillé son corps par leur égoïsme, leur irrespect, leur manque cruel de responsabilité ?

Je me permets de rappeler rapidement les faits, bien que vous en connaissiez tous très probablement les tenants et aboutissants : son mari de 71 ans a usé de la soumission chimique pour livrer sa femme, Gisèle Pelicot, inconsciente, à plusieurs dizaines d’hommes recrutés sur le site internet Coco.fr . Pendant près de dix ans, la victime a subi plus de quatre-vingt-dix viols à son insu. 51 hommes ont été identifiés et ont donc comparu aux côtés de Dominique Pelicot lors du procès se déroulant du 2 septembre 2024 au 20 décembre de la même année. Ces violeurs, aujourd’hui âgés de 30 à 74 ans, sont tous issus de milieux différents et exercent, pour une partie d’entre eux, des professions d’utilité publique. Le verdict est tombé : Dominique Pelicot condamné à 20 ans de prison, soit la peine maximale, et les 50 autres violeurs condamnés entre trois et quinze ans de réclusion criminelle.

Mais ce procès ne marque pas seulement la condamnation d’un Homme, il marque également la condamnation de l’impunité, de l’irresponsabilité, de cette supériorité masculine devenue intrinsèque à la société.

Cette affaire marque un tournant pour l’évolution de la notion de viol et de consentement puisqu’il s’agit d’un échantillon du patriarcat à l’état pur.

Car, Gisèle Pelicot a été soumise chimiquement par son mari : elle n’a donc pas pu explicitement dire non. Mais, au vu du droit il ne s’agit ni de contrainte, ni de violence, ni de menace ni de surprise, rappelez-vous. Le droit semble donc lacunaire, incomplet.

Il semble incontestable de dire que « seul un oui est un oui », certes . Mais en réalité, un « oui » ne vaut rien s’il a été obtenu par menace, violence, contrainte ou surprise. Le contrôle coercitif, c’est-à-dire l’emprise, fait donc implicitement partie de ces quatre critères, bien que compliqué à prouver pour l’employer comme argument dans un procès.

En clair, si le contexte ne se prête pas à dire non, alors le oui obtenu ne vaut rien.

Une femme n’est jamais réellement libre de s’opposer aux avances sexuelles d’un homme. Car dans nos sociétés qui s’éveillent doucement demeure une mœurs érigée en maxime : seule règne la loi du plus fort : l’homme. Comment une personne peut-elle être libre dans ses relations sexuelles alors que l’homme et la femme sont structurellement inégaux dans l’ensemble de la société ?

Il est temps que les mentalités évoluent. Il est temps que l’on passe de la culture du viol à la culture du consentement. Il est temps que la honte change de camp, que la victime n’ait plus l’impression de ne pas être « la bonne victime ».

Lors de plusieurs échanges avec des gendarmes, tous m’ont assuré que le viol serait plus facile à prouver, à dénoncer et à punir s’il était véritablement l’œuvre d’un inconnu sur une jeune femme seule dans une ruelle, cliché persistant dans la société. Or, la plupart des viols sont perpétrés par une personne de notre entourage, un ami, un membre de notre famille, la personne que l’on aime.

Ce dernier point semble se voir accordé un peu plus d’importance avec la notion juridique de « viol conjugal », en vain. Car si l’on peut aisément penser le viol par un inconnu, il est d’autant plus difficile de l’envisager par un proche.

La victime verra donc sa parole remise en question, elle ne sera pas prise au sérieux, avec des phrases telles que «Arrête, je le connais, il ferait jamais ça» – comme quoi, derrière chaque personne que l’on pense «bien connaître» peut se cacher un monstre.

En France, 1 femme est violée toutes les 6 minutes. Cette donnée, complètement impensable mais pourtant bien réelle, est un cri d’alerte aux inégalités sociales et sociétales, et une preuve irréfutable que la femme ne semble être qu’un simple objet, qu’un simple corps pour l’homme.

La Justice doit changer. En 2022, ce sont plus de 270 000 victimes de violences sexuelles qui sont recensées. La même année, seuls 1 206 violeurs seront condamnés. Sachant que parmi ces 270 000 victimes, on ne parle en réalité que de celles ayant eu le courage de passer la porte d’un commissariat, ce chiffre est donc en réalité bien supérieur.

Alors, si vous ne deviez retenir qu’une seule chose de mon discours et de cette soirée, retenez simplement qu’il faut impérativement passer de « protégez vos filles » à « éduquez vos fils ».

Et ce point ne peut se faire que par votre biais à vous, parents.

Sûrement avez-vous remarqué que vous n’éduquiez pas vos fils et vos filles de la même manière. Ces futures femmes, alors qu’elles ne sont encore que des petites filles, sont victimes d’injonctions sociétales fortes et omniprésentes : « t’habille pas comme ça, habille toi plus, sors pas seule, appelle moi quand tu pars, appelle moi quand t’arrives, change tes fréquentations… » dès le plus jeune âge, on apprend à la femme à accepter sa condition de victime, à se soumettre aux volontés des hommes, et à agir en conséquences. Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Et bien ces femmes en devenir doivent changer, pour ne plus être sous le joug masculin, qui les oppresse depuis si longtemps.

Cet accompagnement au changement ne peut se faire que par le droit. Cependant, c’est avant tout le droit lui-même qui doit changer pour répondre à ces nouvelles problématiques.

La députée Marie Charlotte Garin, que nous avons rencontrée lors d’une Agora Citoyenne autour de cette question du consentement, a fait une proposition de loi le mardi 1er avril de cette année, visant à inclure la notion de “non-consentement” dans la définition juridique du viol, afin de clarifier cette dernière.

Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Ce texte est, selon la députée, « une première pierre jetée sur le mur de l’impunité ».

Cette impunité est d’autant plus importante que les victimes n’osent pas aller porter plainte, en se disant qu’elles ne sont pas « les bonnes victimes », et que de toute manière, au vu du nombre infime de condamnations, leur affaire sera classée sans suite, et donc que l’enquête est trop douloureuse pour rien.

Le consentement devrait donc être le 5ème critère précisant la définition du viol, pour essayer de coller la loi à la réalité. Pour l’instant, la loi semble presque déconnectée de cette réalité car trop précise ; on demande des preuves, alors qu’il est extrêmement rare d’en avoir, mettant très vite la victime dans une position d’infériorité face à la loi, non parce qu’elle est victime, mais parce qu’elle ne peut prouver qu’elle est victime.

Je terminerai mon discours par une phrase de Gisèle Pelicot, résumant tout à fait cette évolution des mentalités malgré les mœurs sociétales inégalitaires : « Je ne veux plus que toutes ces victimes aient honte. Car quand on est violée, on a honte, alors que c’est à eux de l’avoir la honte. Je n’exprime ni ma colère ni ma haine. J’exprime une détermination à CHANGER LA SOCIÉTÉ.«

Lola Futelot – T DGEMC

__________________________________

Une vidéo réalisée par les élèves

Contribution 3

Le journal télévisé – Édition spéciale sur l’emprise

Le témoignage de Marie

Contribution 4

Le récit d’une rencontre avec une ancienne prostituée

J’ai rencontré cette fille, un jour, elle s’appelle Zia. Je ne sais pas pourquoi mais elle est venue me demander une serviette hygiénique, et puis on a parlé autour d’un café, car je pleurais, et qu’elle avait sûrement pitié de moi, tellement qu’elle m’a même payé mon chocolat chaud. Durant cette discussion, j’ai compris qui était Zia. Zia est une pute, une catin, une fille de joie. Elle se prostituait. Et c’est là où je veux intervenir : elle ne se prostituait pas, on la prostituait. Elle avait dix-neuf ans à peine, mais dans ses yeux, c’est déjà trop tard.

Zia arrive en France vers ses dix-sept ans. Elle est Algérienne, et comme beaucoup d’autres, elle rêve d’un avenir meilleur. Elle arrive à Marseille, seule, sans repères, sans réseau. Elle dort dehors pendant deux semaines. Deux semaines, c’est long. C’est une éternité quand on n’a que la rue pour refuge. En l’espace de ce temps, elle se fait violer deux fois. Deux fois.

Et puis, un soir, elle rencontre Naya. Une fille un peu plus âgée, un peu plus rodée à la survie. Naya lui propose un endroit où dormir. Zia ne réfléchit pas. Elle a froid, elle a faim, elle a peur. Alors elle la suit.

En réalité, ce n’est pas un refuge. C’est un piège. Dès qu’elle met un pied dans ce qu’on lui vend comme un « lieu sûr », les choses basculent. On lui prend ses papiers. Son passeport. Sa carte d’identité algérienne. Ils lui prennent tout. Elle n’est plus personne. Ils lui prennent ses biens, tout ce qu’elle possède. Et puis, ils la rendent dépendante. D’abord un peu de drogue, juste pour tenir, pour oublier la faim, la peur, la violence. Mais au fil des jours, ça devient une dépendance. Une dépendance qui efface tout. Ses rêves, ses pensées, ses résistances. Les drogues sont leur moyen de contrôle, de la rendre muette, obéissante.

Zia ne fixe pas les règles. Elle ne décide pas. On lui a juste appris à les suivre :

- 60 euros les dix minutes.

- 180 les trente.

- 380 l’heure.

Il y a des suppléments, bien sûr. Parce qu’on peut toujours payer pour un peu plus d’humiliation. 30 euros de plus pour une fellation, mais avec des limites : la bouche, oui. Avaler, non. Le rapport vaginal doit être protégé, c’est la règle. Une règle qui rassure peut-être le client, mais sûrement pas la fille. Et la sodomie, c’est non. Pas parce qu’elle a son mot à dire. Mais parce que ça abîme, et une fille abîmée, ça vaut moins.

Zia me dit qu’un bon jour de travail peut lui rapporter plus de 2500 euros. Elle prononce cette phrase comme on dit qu’il a fait beau. Comme si c’était banal. Comme si c’était normal. Mais ce n’est pas son argent. Les proxénètes passent. Ils comptent, ils prennent, et la plupart du temps lui laissent moins de trois cents euros. Ils lui laissent autre chose, sa dose.

Quelques grammes de came, seulement, juste de quoi tenir jusqu’au lendemain. Elle n’attend plus que ça à la fin de la journée, elle attend le moment où la drogue vient anesthésier ce qu’il reste d’elle.

Elle me dit qu’elle n’est pas celle qui rapporte le plus. Loin de là, même. Mais elle gagne, elle tourne, les clients l’aiment bien.

Elle dit ça sans émotion, avec cette manière de parler qui trahit l’habitude, la résignation. Et puis, au fil des rendez-vous, elle s’ouvre un peu plus. Elle me confie qu’elle pense souvent à Londres. Alors pendant qu’on la prend, pendant que les heures défilent sur son corps, elle s’évade là-bas, elle s’invente une autre vie, dans une autre langue, loin de ces chambres sales et de ces draps humides. Elle s’imagine marcher sous la pluie anglaise, s’asseoir dans un café avec vue sur la ville, exister autrement. Puis elle me parle des clients. Pas tous. Certains. Ceux qui frappent, ceux qui ne demandent pas, ceux qui déchirent sans prévenir. Elle n’entre pas dans les détails. Elle dit juste que parfois, elle a peur. Que parfois, elle pense qu’elle ne va pas s’en sortir. Et moi, je l’écoute. Je ne pose pas de questions. Parce qu’il y a des choses qu’on devine, et qu’on n’a pas besoin d’entendre pour savoir.

Zia n’est pas libre. Elle est rentable. Et c’est là toute la différence. Parce que tant que ce système existe, tant qu’on ose encore parler de « choix », tant qu’on appelle ça un « métier », on continue de mettre des mots jolis sur une réalité sale.

Zia n’a jamais voulu de ça. Elle n’a jamais rêvé de vendre son corps pour survivre. Elle voulait juste un avenir. Un lit, peut-être un peu de paix. Mais on lui a volé jusqu’à ça.

Elle n’a pas choisi.

Elle n’a pas signé.

Elle n’a pas consenti. Elle a été coincée. Prise dans une toile de dettes, de peur, de manque. Et quand on est piégée, on ne consent pas, on obéit.

Alors qu’on arrête de parler de choix, de liberté, ou même de travail. Parce que Zia, comme tant d’autres, n’a jamais donné son accord. Elle a juste survécu.Je parle pour Zia, et pour toutes celles qu’on empêche de parler. Pas pour les sauver — elles n’ont pas besoin de héros — mais pour rappeler une vérité simple : on ne peut pas consentir à l’inacceptable.

Inès Weber-Benabdelmoula

Plaidoirie : La prostitution peut être consentie

Mesdames, Messieurs,

Si certains plaident le droit de dire “non”, je plaiderai aujourd’hui le droit de dire “oui”. Et notamment le “oui” dans la prostitution.

On m’a demandé de plaider sur la question du consentement dans la prostitution. Et à cette question, je vais en poser une autre : pourquoi est-ce que le “oui” d’une prostituée fait si peur ?

C’est un fait ! Dans une société où l’on n’arrête pas de parler de liberté, d’émancipation, d’autodétermination, il existe un domaine où bizarrement, on écoute plus.

Bien sûr c’est bien connu ! La prostituée dit “oui”, mais ce n’est pas un véritable oui. Elle ne sait pas ce qu’elle fait, elle est irresponsable, elle est exploitée, elle est perdue vous comprenez ? Alors il faut la sauver !

Mais QUI vous a nommé sauveurs ? QUI vous a donné le droit de parler à sa place ?

C’est le plus vieux métier du monde ! Et dans l’antiquité mésopotamienne, les prostituées étaient sacrées. C’est sûr que quand nous sommes vénérées et couvertes d’or, nous ne sommes absolument pas consentantes et maltraitées …

Ainsi, on me dit que la prostitution est forcément une violence. “Que personne ne peut consentir à se faire pénétrer pour de l’argent !”. Sérieusement ? On pourrait bien se faire inséminer artificiellement, tourner dans un film X, poser nu pour un photographe ou une école d’art ou bien encore simuler un orgasme sur OnlyFans mais là… Le consentement est valable.

Mais quand une femme dit : “Je choisis de vendre une pratique sexuelle pour vivre”, là… non, ce n’est plus une femme libre, mais une victime, victime d’un système capitaliste et patriarcal.

Elle n’est pas libre, elle n’est pas libre, mais allons-y franchement : quel travail nous rend vraiment libre ? On peut être caissière pour 1300€ par mois, se faire hurler dessus à longueur de journée, subir l’humiliation des clients, mais vendre une heure de son corps dans des conditions qu’on choisit, là, non. Là, c’est inhumain, il faut l’interdire !

Mais où est votre haine du pouvoir quand une femme vend ses bras dans un abattoir ? Où est votre obsession du “consentement réel” quand des jeunes s’endettent à vie pour faire Uber Eats en trottinette ?

“Tout le monde n’a pas le choix” me dit-on. Peut être. Mais ce n’est pas une raison pour retirer celui de celles et ceux qui l’ont. Et surtout pas en les traitant comme des enfants inconscients.

Parce que oui, il existe des prostituées qui choisissent, qui décident, qui organisent, qui fixent des tarifs et leurs limites. Et surtout : qui ne vous ont rien demandé. Leur sexualité, leur commerce, leur corps n’est pas votre terrain de guerre idéologique. Les témoignages sont là ! : Claudine, 30 ans de rue : “Je ne supporte plus d’entendre ces dames patronnesses socialistes m’expliquer que je n’ai pas choisi ma vie”, Gérard, 28 ans “Ce qui se passe dans un lit avec deux personnes adultes et consentantes ne regarde personne. Nous surveiller est une atteinte aux libertés”.

Pire encore ! L’abolition devient une croisade morale : une bonne sexualité et une mauvaise sexualité sont définies, on ne défend plus les droits, on punit une sexualité masculine jugée sale, honteuse, détestable. Le message est clair : “jouir, c’est suspect ; payer pour jouir, c’est criminel.” Mais que faites vous de ces pauvres personnes handicapées, âgées et incels qui ne toucheront jamais plus à une femme de leur vie ?

Il existe des femmes, des assistantes sexuelles en Belgique, en Suisse, au Danemark et aux Pays-Bas qui consentent à accompagner l’intimité, la solitude, le besoin d’érotisme des personnes handicapées et âgées.

Est-ce que cela vous choque aussi ? Ou bien cela devient subitement beau, émouvant et solidaire ?

On me dit que la prostitution est dangereuse. Oui, parfois. Comme tout travail précaire non encadré.

Alors, encadrons, légalisons, protégeons. Pas au nom de la morale mais au nom du droit.

Et vous faites quoi des clients respectueux ? Et vous faites quoi des viols et agressions dans les rues ? Celle-ci protège mieux que l’hypocrisie dans les ruelles.

Pour continuer sur le droit, celui-ci montre le consentement systématique d’une prostituée. En effet dans le contrat de prostitution, le consentement de la personne qui se prostitue est nécessaire. Dans certains pays comme en Allemagne, en Belgique, en République Tchèque ou en Espagne, on n’achète pas une personne : on rémunère une pratique, une action comme un vrai travail et surtout ce consentement est reconnu, protégé et respecté.

Alors pourquoi en France, nous voulons nier cette réalité ?

Et jusqu’où ira t-on ? Interdire les escorts dans les hôtels ? Installer des caméras dans les chambres pour vérifier s’il y a de l’amour ou de l’argent ? Et pourquoi pas interdire la pornographie avec tant qu’on y est ? Vous voulez fliquer la jouissance ? Ou vous vous contentez de punir les pauvres ?

Alors Mesdames et Messieurs, j’accuse ! Oui j’accuse ! J’accuse l’État français de mépriser le consentement des prostituées.

J’accuse les abolitionnistes de parler au nom de personnes qu’ils n’écoutent jamais.

J’accuse cette société puritaine de vouloir imposer une seule vision de la sexualité : propre, docile, contrôlée et hétéro-normée.

J’accuse une société puritaine de se cacher derrière des lois soi-disant progressistes pour briser ce qu’elle ne comprend pas : la liberté de dire “oui”.

Alors je le dis :

Oui, on peut consentir à se prostituer.

Oui, ce consentement est réel, réfléchi, légitime.

Et oui, il mérite largement mieux que votre mépris ou votre pitié. Il mérite le respect.

Le droit de dire non, c’est fondamental, mais le droit de dire oui, c’est la liberté.

Lili-Paolina Chagnard

Contribution 5

Audio-Fiction sur la difficulté de prendre en compte le viol dans la société française

Interview de sportifs dans une salle de sport

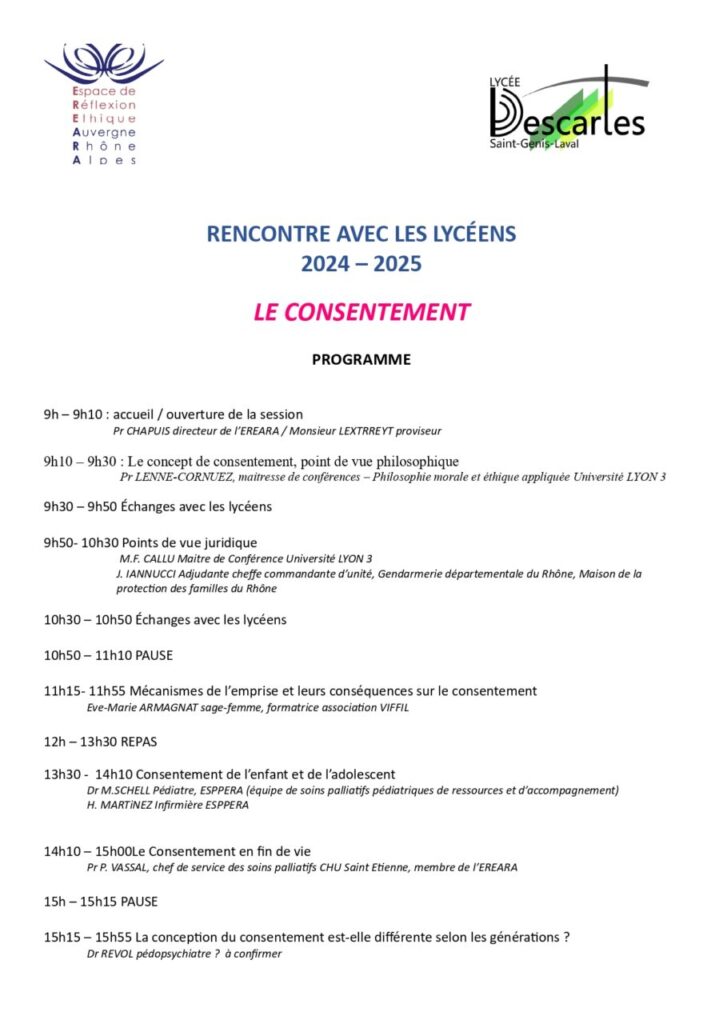

Journée de réflexion du 18 décembre 2024

Les enseignants référents

Jean-Pierre Bonnet

Professeur de sciences économiques et sociales

Laurence Sudre

Professeure de philosophie

Sonia Hardouin

Professeure de lettres modernes

Membres de l’EREARA qui ont accompagné le projet :

Delphine Delayer et Axel Fichez

Contact : jean-pierre.bonnet@ac-lyon.fr